学校法人東京理科大学の会社情報・ニュース・クチコミ・評判

- 法人番号

- 5011105000945

- 法人名

- 学校法人東京理科大学

- 法人名ふりがな

- とうきょうりかだいがく

- 法人名英語

- -

- 本店所在地

- 〒1620825 東京都新宿区神楽坂1丁目3番地

- 代表者名

- 理事長 浜本 隆之

- 資本金

- -

- 従業員数

- -

- 企業規模詳細

- -

- 設立年月日

- 1915-05-26

- 創業年

- -

- 全省庁統一規格

-

資格の種類 資格等級 営業品目 役務の提供等 A 調査・研究 - 事業概要

- -

- 企業ホームページ

- -

最近のクチコミ

まだクチコミはありません。

クチコミを投稿する

関連ニュース

東京理科大学の研究チームが、添加物不要の新技術で機能的なリンパ節の再生に世界初の成功を収めました。これは二次性リンパ浮腫の根本治療の実現に大きく寄与するものです。

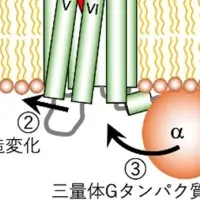

ヒスタミンH3受容体の恒常的活性に関する新たな研究成果を紹介。神経疾患治療薬の開発に向けた期待が高まる。

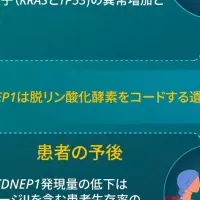

東京理科大学の研究チームが、すい臓がんの進行を抑える可能性のある遺伝子CTDNEP1を発見。早期診断や新治療法開発への道が開ける。

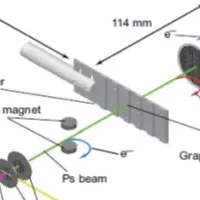

電子と陽電子で構成されるポジトロニウムの回折現象を東京理科大学が世界初めて観測しました。これにより、基礎物理学の新たな領域が拓けました。

東京理科大学の研究チームが、200〜550℃で機能する新たな酸化物超イオン伝導体を開発。高い酸化物イオン伝導率を実現し、燃料電池の効率向上が期待される。

東京理科大学の研究グループが提案した新しいQALY評価では、高齢者の健康寿命延伸が医療費削減に寄与することが明らかに。年齢別、健康状態別に定量化した結果、政策決定の指針が期待されます。

茨城県の牛久沼で、新種の巨大ウイルス「ウシクウイルス」が発見され、その特異な構造が真核生物の進化の秘密を解くかもしれません。

植物の永続的成長を支える鍵となる転写因子MpARF2の役割を解明。コケ植物ゼニゴケを通じて、成長点のメカニズムを深く探求した。研究の成果は新しい植物育成技術に繋がる可能性も。

大船渡市で開催される山林火災に関する調査研究の報告会。最新の調査結果と復興の提案が紹介されます。参加は必須。

東京理科大学の研究チームがナトリウムイオン電池の電極反応速度を定量化しました。この成果は充電性能の向上に寄与し、寒冷地での実用化を加速させるものと期待されています。

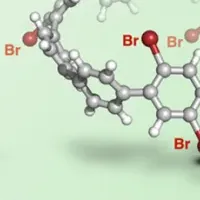

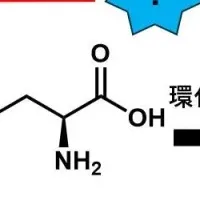

東京理科大学の研究チームが、PROTACの効率的合成手法を開発しました。新しい連続クリック反応技術で、創薬研究の加速が期待されています。

東京理科大学が提案した新技術により、AIは特定の領域の知識を選択的に忘却可能に。信頼性の高いAIシステムの実現に向けた一歩。

東京理科大学で開催される「サイエンス夢工房」は、子供から大人まで科学を楽しめる体験イベントです。様々な実験を通じて科学の面白さを学びましょう。

公共サービスの理解が増税支持に寄与する新たな研究結果が発表されました。政治的分断にも関わらず、全ての市民が共通して利益を受ける公共財の重要性が示されています。

AI技術を駆使し、複雑なX線吸収スペクトルの自動解析が実現。これにより多様な材料の特性を高精度で明らかにし、未踏物質の探索を支援する技術が登場しました。

東京理科大学の研究チームが、RNAのステムループ折りたたみ過程を分子動力学シミュレーションで精確に再現。その成果はRNAデザインや創薬への応用が期待される。

東京理科大学と大分県が連携した高等教育プログラムが実施され、宇宙志向の人材育成に力を入れています。

がん免疫療法において、T細胞の増殖を予測する新たな遺伝子群が同定されました。この研究は治療効果の向上へ期待大です。

東京理科大の研究チームが光ファイバー内での単一光子生成に成功。量子力学を活用し、高効率な通信技術の基盤を構築しました。

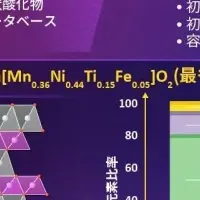

ナトリウムイオン電池の実用化に向け、カルシウム置換による大気安定性が向上した新素材の研究成果を紹介します。

東京理科大学が2025年度のホームカミングデーを開催!音楽がテーマのイベントで、仲間と再会し楽しいひとときを過ごせます。

東京理科大学が文部科学省の事業に採択され、研究開発マネジメント人材の育成を強化します。150周年に向けた意欲的な取り組みをご紹介。

東京理科大学が開催するTUS FORUM 2025では、情報科学技術をテーマに様々な講演が行われます。参加無料、事前申し込み制です。

沖縄県の海綿動物から新規化合物「オンナミドG」が発見され、リーシュマニア症の新たな治療薬開発の可能性があると報告されています。

ナノ単結晶細孔に閉じ込められた水の新たな階層構造を、固体2H NMRで解明。前融解状態が示す特異な性質が生体膜機能やエネルギー貯蔵に生かされる可能性が。

ナトリウムイオン電池の性能を劇的に改善するスカンジウム置換の研究成果が明らかになりました。この革新が電池技術に与える影響をご紹介します。

東京理科大学が開催する企画展では、近代京都の発展に寄与した3人の工学者の功績を紹介します。無料で見学可能です。

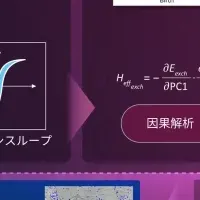

東京理科大学の研究者たちが、神経細胞の結合に関する新しい因果関係検出手法を開発。精神疾患への治療への応用も期待されています。

発展途上国でのゼロエミッションと持続的経済成長の両立は可能であるとの研究結果が示されました。具体的な政策提言も含むこの成果についてご紹介します。

東京理科大学の研究チームが独自に開発した磁気バルクハウゼンノイズ測定システムの成果を紹介します。次世代の低損失磁性材料に向けた重要な知見を得ました。

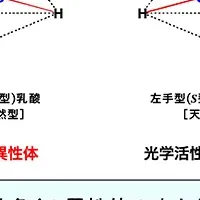

東京理科大学の研究グループが、糖型界面活性剤を用いた乳酸オキシダーゼ電極の機能安定化に成功。ウェアラブルデバイスの開発にも期待。

ポリアミンがん細胞における増殖促進メカニズムを解明し、特異的な治療薬の開発が期待されています。新たな医療応用の可能性を探ります。

東京理科大学による新手法を用いた近似結晶が低温領域での冷却技術に大きな可能性を示しています。環境配慮型の冷却システム開発に期待が寄せられています。

東京理科大学の研究チームが、スパッタ法を用いて窒化スカンジウムアルミニウム薄膜を高品質に作製しました。750℃で得られた薄膜は電気特性が大幅に向上し、次世代エレクトロニクス材料の可能性が期待されます。

ブッシュバジルの香り成分がインゲンマメの害虫抵抗性を高め、安価な有機農業技術の実現が期待されています。

東京理科大学が民間宇宙ステーションHaven-1のための実験装置制御基板を開発。宇宙利用の拡大に寄与する取り組みが始まった。新しい技術による未来の宇宙実験に期待が高まる。

東京理科大学と株式会社かんぽ生命が連携協定を締結。スタートアップエコシステム「TUSIDE」を活性化し、次世代の産業創出へ取り組む。

東京理科大学の研究チームが、「痛み」の伝達メカニズムを新たに発見。周囲の音が脳に悪影響を及ぼすことが明らかに。

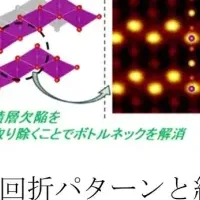

ナトリウムイオン電池の正極材料β-NaMnO2における新しい研究成果が発表。結晶の積層欠陥を抑制し、高性能化に成功しました。

東京理科大学の研究が次世代AIを駆使して、磁性材料のエネルギー損失の原因を解明。省エネEV開発に期待が高まります。

東京理科大学は創立150周年に向けた記念事業のコンセプト「心躍る、未来創造」とロゴマークを発表。大学の歴史と未来を繋ぐ意義とは。

東京理科大学が新たに開発したヘテロ金属配位ナノシートのインク化技術は、電子デバイスや触媒など多岐にわたる分野への応用が期待され、持続可能な社会実現に貢献する可能性があります。

次世代ディスプレイの性能向上に寄与するIGZO単結晶の電子状態を解明した研究について解説します。

磁気渦物質における角運動量の新現象を発見。今後の物質科学研究において多岐にわたる可能性が広がりを見せています。

ナノ粒子のサイズがタンパク質の二次構造に与える影響を探る研究が発表されました。小さな粒子ほど強い相互作用が見られ、医療応用への示唆を提供します。

東京理科大学の研究グループがβ-1,2-グルカナーゼの新たな酵素群を発見。新しい酵素の理解が生理学的機能や糖鎖合成に寄与することが期待されています。

東京理科大学の研究チームが、自己発電型の光電子シナプス素子を開発。高精度な色識別と低電力の次世代マシンビジョン技術実現へ。期待される自動運転や監視システムの進化。

東京理科大学が開発したデュアルスケーラブル全結合型イジングマシンLSIシステムが話題。容量と精度の同時最適化に成功し、複雑な組合せ最適化問題の解決が期待されています。

東京理科大学の研究グループが、大船渡市で発生した山林火災の影響を調査するための助成金を獲得しました。国内の研究者たちが協力し、徹底的な研究を行います。

東京理科大学などが開発したガンダムカラーの環境センサーが、スペースXのロケットで国際宇宙ステーションへ向かいます。空気環境を測定する実証実験を予定しています。

新しい治療法として期待されるChol-HDOが脳疾患への応用を示す。次世代核酸医薬品の詳細と未来への展望について解説します。

農研機構と東京理科大学がSociety5.0の実現に向けた包括連携協定を締結。農業・食品分野の未来を見据えた取り組みが始まります。

東京理科大学の研究で、反強磁性を持つ準結晶がついに実証されました。この発見は新たな物質科学の扉を開くことが期待されます。

2025年の大阪・関西万博にて、文化財修復と化粧品分野の融合を体験できる展示が行われます。科学と芸術が交差する新しい価値創造のプロジェクトです。

薄膜の形成過程における枝分かれ現象をトポロジーとAIで解析。新しい手法が高品質デバイスの開発に寄与する可能性を探ります。

東京理科大学葛飾キャンパスにスターバックスとファミリーマートがオープン。充実したキャンパスライフの実現に貢献します。

大分県と東京理科大学が包括連携協定を締結。これにより、人材交流や産業振興を通じた地域への貢献が期待されています。

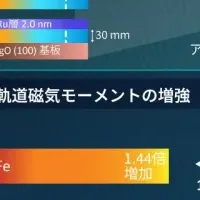

東京理科大学の研究チームが、イリジウム添加による鉄-コバルト合金の磁気特性向上メカニズムを解明しました。これにより次世代技術の開発が期待されます。

農薬を使用しない新たな害虫防除法が期待される研究成果。ナミハダニのだ液中に含まれるテトラニンが植物の防御応答を制御する機能を解明しました。

腸内細菌から新たに発見された酵素が、ガラクトオリゴ糖の可能性を拓く。健康や医療分野における応用が期待される成果を詳しく解説します。

東京理科大学が開発したビス(ジイミノ)パラジウム配位ナノシートが、少ない貴金属で白金触媒と同等の水素発生反応性能を実現。水素社会に向けた新たな技術革新です。

東京理科大学の研究グループが、短い核酸を使用した新しいDNAハイドロゲルを開発。抗がん剤の徐放効果を持つこのユニークな材料が、様々な医薬品のデリバリーに期待されています。

東京理科大学の研究チームが、新たなプラットフォーム分子を開発しました。これにより、複雑な分子を効率的に合成する手法が確立され、創薬や材料化学分野での応用が期待されています。

過敏性腸症候群(IBS)の新しい治療薬として、オピオイドδ受容体作動薬の可能性が調査され、画期的な治療法の開発が期待されています。

東京理科大学の研究チームが、チオキサントンを簡便に合成する新手法を開発しました。反応機構の詳細も解明され、創薬や材料化学への応用が期待されます。

東京理科大学の研究チームが開発したマルチカメラシステムを用いた乳牛管理手法が、健康状態の把握や生産の効率化に貢献する可能性を秘めています。

東京理科大学の研究グループが電気化学小角X線散乱法を用いて、ビリルビンオキシダーゼの構造解明に成功。バイオデバイスへの応用が期待される。

口腔粘膜炎の新しい治療薬として、茶カテキンを含む粘接着性フィルムが開発され、効果と使いやすさの両立が期待されています。

東京理科大学で開催される第6回宇宙シンポジウム。宇宙研究の最新の成果や未来のビジネスモデルについて聞ける貴重な機会です。

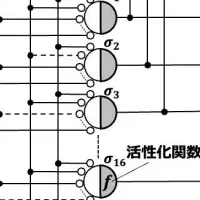

東京理科大学の研究チームが、リカレントニューラルネットワークによるカオス時系列予測精度の向上を目指した新しい学習法を提案した。

東京理科大学の研究チームが、オピオイドδ受容体作動薬の即効性抗うつ作用について新たな発見を報告。治療抵抗性患者への効果も期待されています。

東京理科大学の研究チームが、ポリフェノールの一種ケンフェロールがRALDH2を促進し免疫反応を抑制する効果を発見。免疫疾患の新たな予防法の可能性が示されています。

東京理科大学が提供するエグゼクティブセミナーと課長向けビジネス実践講座に参加し、経営者や中間管理職としてのスキルを磨こう。

全国河川でのプラスチックごみの回収量が年間約1000トンに達し、気象影響も確認された初の定量的評価が発表されました。

リチウムイオン電池の負極材としてのTiNb2O7の性能を解析した研究結果が発表されました。今後の電池性能向上に期待が寄せられています。

東京理科大学の研究チームが大規模視覚言語モデルに対し、不要な知識を忘却させる『Black-Box忘却』技術を開発。効率的なモデル構築の期待が高まる。

東京理科大学の研究チームがHorner-Wadsworth-Emmons反応の新たな手法を開発。これにより薬理活性化合物の合成が効率的に行える革新的なアプローチが実現しました。

サルがB型肝炎ウイルスに感染しない仕組みが解明されました。遺伝的構造の違いが関与していることが明らかに。

東京理科大学と埼玉大学の研究グループが、金属材料WSi2の横型熱電変換の実証を成功。次世代センサを見据えた新技術の展開に期待。

東京理科大学の研究チームが開発した、自己給電型の光電子シナプス素子が注目されています。低消費電力での高度な人の動作認識が可能となり、多様な応用が期待されています。

東京理科大学の研究チームが、皮膚常在細菌を生体外で再現できる新たな培養法を開発。皮膚疾患の治療法や化粧品開発への応用が期待されています。

東京理科大学の研究グループが、炭酸水を用いたアルギン酸ゲルの開発で成果を発表。CO2放出挙動と架橋度の関係性を解明し、医療材料開発への貢献が期待される。サステナブルな材料開発にも繋がる画期的な研究成果だ。

東京理科大学は、11月23日(土)・24日(日)に開催される学園祭「理大祭」において、神楽坂・野田・葛飾キャンパスで「サイエンス夢工房」を開催します。子供向けの実験イベントで、超伝導コースターや人工イクラを使った工作など、様々な体験ができます。

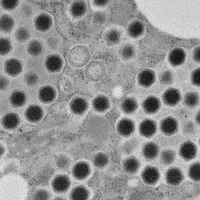

東京理科大学の研究チームが、巨大ウイルス・ミミウイルスの増殖過程を世界で初めて連続撮影することに成功しました。光学顕微鏡と独自の培養法を用いたこの映像は、教育現場での活用が期待されており、ウィズ・ウイルス社会におけるウイルス理解の深化に貢献すると期待されています。

東京理科大学は、2つの独立した全結合型イジングマシン実装により、相互作用数を半減させる手法を開発。エッジ側での大規模化を実現し、組み合わせ最適化問題のより効率的な求解処理が可能になる。配送ルートや金融ポートフォリオなど、様々な問題への応用が期待される。

東京理科大学の研究者が機械学習を用いてナトリウムイオン電池の材料性能を予測し、実際に高エネルギー密度を実証。次世代電池開発の進展が加速します。

東京理科大学と国立がん研究センターが新しい抗がん剤の開発に成功し、治験を目指すプロジェクトが始動。日本の医療界に希望をもたらします。

東京理科大学オープンカレッジでは、遺伝学や脳科学、腸内フローラの研究をテーマにした講座を開講。最新の知見を学び、健康の理解を深めましょう。

東京理科大学オープンカレッジで、DX時代に特化した人材マネジメントやチーム構築の講座を開催。実践的な内容で即戦力を鍛えよう。

東京理科大学オープンカレッジで宇宙に関する3つの講座が開催されます。専門家による解説で、宇宙の謎に迫ります。

東京理科大学が葛飾キャンパスに新しい共創棟を竣工。薬学部の移転とともにイノベーションの拠点となる。

東京理科大学が提案した三値勾配二値化ニューラルネットワークによるAI技術がエッジ処理を革命します。高性能かつ省エネの未来をみていきましょう。

東京理科大学の研究者が植物の揮発性有機化合物(VOC)の作用を明らかにし、持続可能な農業への応用可能性を探ります。新たな技術が農業現場の未来を切り開くかもしれません。

東京理科大学が「ホリプロのラジプロ」を開講。ラジオと教育を組み合わせ、教員志望者にプレゼン力やコミュニケーション力を育成するユニークなプログラムです。

東京理科大学の研究チームがイネいもち病菌の新しい防除方法として、放線菌の増殖を促進する微生物間相互作用の解明を報告しました。

東京理科大学オープンカレッジで開催されるデジタルトランスフォーメーション入門講座。AIやビッグデータを学び、ビジネス変革を体感しよう。

日本初の女性弁護士・判事・裁判所長、三淵嘉子の生涯を学ぶ講座が開催されます。人気ドラマとの比較も楽しめる内容です。

東京理科大学の研究チームが、ポリマーミセルの構造と染料の可溶化に関する新しい知見を発表。産業分野での応用が期待される。

東京理科大学の葛飾キャンパスで開催されるTUS FORUM 2024。薬学研究の未来を探る特別講演やディスカッションが実施されます。

東京理科大学のホームカミングデー2024が、理大祭と同日に開催されます。家族皆で楽しめるプログラムが盛りだくさんです。

東京理科大学が國學院大學久我山中高と田園調布学園中高との高大連携協定を結び、次世代の科学者育成に取り組む。教育交流や出張講義など多岐にわたるプログラムを通じた相互の発展を目指す。

東京理科大学と大分県が共同で、宇宙ビジネスに特化した人材育成プログラムを開始。高校生から大学生まで参加し、実践的な学びを提供!

東京理科大学にて、創立150周年に向けた企画展「富士山観測」を開催。中村精男と和田雄治の業績を紹介し、観測史を辿ります。

カビ由来の天然化合物austocystin Dが、特定のがん細胞に対し選択的に毒性を示すメカニズムを解明。新たな抗がん薬開発に向けた期待が高まっています。

ユーチスコパロールAとビオールアセオイドCの全合成に成功した東京理科大学の研究。新薬開発に向けた生理活性解明が期待されています。

東京理科大学の研究グループが、亜鉛を用いた二重螺旋錯体の合成に成功。キラリティの転換と伝達が可能な新技術が期待されます。

新たな糖転移反応が植物病原菌の糖質加水分解酵素から発見され、その重要性に注目が集まっている。本記事ではその成果を詳しく解説。

新たに発見されたヒト皮膚常在菌由来の化合物が、チロシナーゼを阻害しメラニン生成を抑制する可能性が示されました。安全性が高く、化粧品への応用に期待が寄せられています。

東京理科大学の研究グループがリサイクルフォトリアクターでE-シンナムアミドをZ-シンナムアミドへ光異性化する新技術を発表しました。高収率・高純度の合成が可能に.

東京理科大学がtonari株式会社の空間ゲートウェイ『tonari』を導入し、北海道・長万部キャンパスと神楽坂キャンパスを繋ぐ新たなラーニング・コモンズ構想を始動させました。教育機関初となる導入事例として、両キャンパスを一体化し、学生同士の交流や学びを促進する革新的な試みです。

東京理科大学理工学部が7月8日にVRChatで異分野交流イベントを開催。理学と工学の新しい価値創造を目指し、多様な専門家が集結します。

【リンクについて】

リンクフリーです。

東京理科大学の研究チームが、金錯体を用いた独自の合成法で高い円偏光発光を示すキラルナノフープを開発。新たな分子設計の可能性を探る。