株式会社日本総合研究所の会社情報・ニュース・クチコミ・評判

- 法人番号

- 4010701026082

- 法人名

- 株式会社日本総合研究所

- 法人名ふりがな

- にほんそうごうけんきゅうしょ

- 法人名英語

- -

- 本店所在地

- 〒1410022 東京都品川区東五反田2丁目18番1号

- 代表者名

- 代表取締役社長 谷崎 勝教

- 資本金

- -

- 従業員数

- 2777人

- 企業規模詳細

- 2000 777

- 設立年月日

- 2002-11-01

- 創業年

- -

- 全省庁統一規格

-

資格の種類 資格等級 営業品目 役務の提供等 A 調査・研究,情報処理,その他 - 事業概要

- -

- 企業ホームページ

- -

最近のクチコミ

まだクチコミはありません。

クチコミを投稿する

関連ニュース

脱炭素行動の変容を促す「みんなで減CO2プロジェクト2025」の成果を発表。今年の活動から見えた新たな取り組みや影響を探ります。

日本総合研究所が海中データ&ロボティクス事業化研究会を設立。海洋資源の活用と新たなビジネスモデルを模索する。

日本総合研究所とPersefoniが共同でサステナビリティ情報開示に関するDX推進サービスを開始し、企業のGHG排出量算定を支援します。

日本総合研究所が出版する『AI時代の人的資本経営』が、企業と従業員の新たな価値を提唱。今後の人材戦略を探る。

日本総合研究所が実施する障害者自立支援機器の購入実態調査。調査を通じて、福祉分野の課題解決を目指します。

日本総合研究所が実施した調査で、従業員のウェルビーイングと子どもとの関係性の実態が明らかに。親の働き方に子どもとの関わりが影響を与えることが示されています。

福岡県と日本総合研究所、SMFLがサーキュラーエコノミー推進に向けた協定を再び締結しました。EVバッテリーを中心に資源の循環を目指します。

日本総研が取り組む令和7年度老人保健健康増進事業の詳細と地域包括ケアシステムへの影響についてご紹介します。

日本総合研究所が子ども家庭庁の指導のもと、安全なインターネット利用のための調査研究を実施。青少年保護のための民間の取り組みが注目される。

日本総研が発表したEV電池サーキュラーエコノミー白書では、国内外の動向や課題を整理し、新たな提言を行っています。2050年には市場規模が8兆円に成長すると予測されています。

秋田市と日本総研がGX関連産業の振興に向けた協定を締結。地域特性を活かし、再エネの利活用と産業集積を目指します。

『クリエイティブエコノミーが切り拓く都市の未来』は文化芸術が地域経済や生活に与える影響を解明し、新たな都心戦略の可能性を探求する書籍です。

株式会社日本総合研究所は、新しい経営研究センターを2025年に設立します。産業の変革に対応した支援が期待されています。

奈良県内の小学校で2025年10月に実施される「CO2モンスターデザインコンテスト」の詳細が発表されました。約3万人の児童が参加予定。

武蔵野美術大学が開催する「Ichigaya Innovation Days 2025」は、価値共創をテーマにした祭典。トークや展示を通じて新たな参加のあり方を探ります。

株式会社日本総合研究所などが共同で、新たな農業AIエージェントサービス「V-farmers®」の実証実験を開始。タマネギを対象にしたこのプロジェクトは、生産性向上と経営管理の効率化を目指します。

株式会社日本総合研究所が設立したPETs社会実装促進コンソーシアム。データ連携の課題解決に向けた取り組みや活動の概要を紹介します。

株式会社日本総合研究所が『未来社会価値研究所報 2024-25』を発表。2050年を見据えた社会的価値観の変化に関する分析や提言が掲載されています。

日本総合研究所がまとめた医療機器やSaMDのグローバル展開に向けた規制や制度についての最新レポートを詳解。

高齢おひとりさまの身じまいに関する課題解決を目指す「SOLOサポート研究会」が2025年10月に設立されます。新たな支援サービスの開発に期待が寄せられています。

2025年10月に福岡市で行われる国際ビジネスマッチングイベント「RAMEN TECH -Global Summit」の参加者募集が開始。

大阪・関西万博で開催される「OSAKA JAPAN SDGs Forum」にて、「みんなで減CO2プロジェクト」のパネルディスカッションが行われます。脱炭素社会に向けた取り組みを紹介します。

株式会社日本総合研究所が発表したホワイトペーパーに基づき、再生医療のエコシステム構築に向けた提言を解説します。

日本総研が取り組む令和7年度の老人保健健康増進事業に関する調査研究を詳しく紹介。介護サービス向上を目指します。

日本総研が実施した調査から、野生鳥獣による被害が深刻化している実態とその対策の現状が明らかに。自治体ごとの取り組みを支える新たな政策提言も紹介します。

日本総合研究所が宇宙輸送技術の規格化に関する調査を実施。未来の宇宙ビジネスを見据えた取り組みを探ります。

日本総合研究所が令和7年度に実施する社会福祉推進事業の概要と目的を解説。遺体の取り扱いに関する課題に焦点を当てています。

日本総合研究所が少数のデータを基にAIで同類データを抽出する技術に関する論文が、国際学会GECCO2025にて採択されました。2025年に発表予定。

大阪・兵庫・奈良・京都・横浜の自治体と連携し、脱炭素教育を小学生向けに進める取り組みがスタート。新たな学習コンテンツも登場。

日本総研が実施した医療制度に関する意識調査の結果を基に、受診迷子や医療サービスの非効率を示し、求められる見直しを考察します。

渋谷区の小学校2校で、社会体験カリキュラム『しくみ~な』が導入されました。子どもたちはゲーム感覚で経済や仕事の仕組みを学びます。

発達障がいのある人向けIT業務体験プログラムが2025年度に始動します。新たな就労機会を創出し、社会全体の理解を深める取り組みに注目!

日本総研と日本イーライリリーによる認知症に関するシンポジウムの報告。ビジネスケアラーの実情と企業の支援策について考察します。

日本総合研究所は、安心で安全なデータ連携を実現するため、プライバシー強化技術の普及を促進する新たな提言を発表しました。

中部圏で水素・アンモニアのサプライチェーン構築へ向け、基本合意書が締結。2050年のカーボンニュートラル実現を目指す。

株式会社日本総合研究所が、生成AI向けパーソナルデータ保護技術に関する論文をWWW 2025に採択されました。授与される技術が注目されています。

自律協生社会を目指すシンポジウム『私たちから協(かな)えるコンヴィヴィアル』が2025年6月に開催。新たな地域作りのアイデアが発信されます。

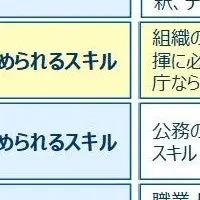

公務員のマネジメント能力向上に関する報告書が公表されました。行政官に求められるスキルを明確化し、今後の課題を考察しています。

奈良県が脱炭素社会を実現するための環境行動変容プロジェクト「みんなで減CO2(ゲンコツ)プロジェクト」を発表。地域と企業が一丸となる取り組みを紹介します。

三井住友銀行等が共同実施した調査で、企業のサーキュラーエコノミーに対する意識が浮き彫りに。CE推進への取り組みを探る。

株式会社日本総合研究所が新たに広報誌『Think & Do』を創刊しました。本誌では経営や社会課題を多角的に探求し、解決策を提示します。

日本総研が実施した調査結果から、企業が社会課題に取り組む現状や課題、必要な支援について詳しく解説します。

日本総合研究所が発表したレポートでは、気候変動下での流域の水管理の重要性やデジタル技術の活用法について詳述されています。これにより、流域全体の防災機能を向上させる取り組みが紹介されています。

日本総研が『金融未来 TechX』を創刊。フィンテックの進化を支える情報を提供し、金融ビジネスの未来を探ります。

株式会社日本総合研究所が中心となり「ReCIDAコンソーシアム」を設立。過疎地域の持続的な交通・物流サービスを実現する新たな取り組みが始まりました。

日本総研が発表したレポートによると、2050年までに認知症やMCIの高齢者が利用する製品やサービスの市場規模は拡大し、購買力も増加すると予測されています。

最新の調査結果から、社会課題に配慮した食が新たな市場価値を生み出し、持続可能な食料システムの構築に向けた提案が得られました。

株式会社日本総合研究所が「プラチナくるみん」に認定され、子育て支援の取り組みが高く評価されました。多様な働き方を実現し、職場復帰支援を進めています。

ディープテックスタートアップの未来を探るTokyoTCP最終報告会が開催。起業家によるピッチ発表と交流の場を提供し、技術革新を促進します。

茨城交通が国内初の中型バスによるレベル4自動運転の営業運行を2025年2月3日から開始します。最新技術での運行が注目を集めています。

日本総研と富士通が共同で三井住友銀行のシステムバージョンアップに生成AIを利用し、生産性向上を実現。効率的な非互換性対応の実現性に迫る。

一橋大学と三井住友銀行が連携し、2025年度からデータサイエンスに特化したPBL演習を開講。社会の変革に対応した人材育成を目指します。

東急不動産と日本総合研究所がコラボした地域課題解決プログラム「HD-X」で、次世代のデジタルトランスフォーメーションを担う人財の育成を目指します。

日本総研と台湾デザイン研究院が都市デザイン力向上を目的とした共同研究を開始。両者の知見を融合し、地域課題解決を目指す。

ガンバ大阪が民間企業と共に新ビジネスを創出する「クラブ連携ビジネスサロン」の開催が決定。参加者を募集中です。

日本総研が発表した報告書は、労働者協同組合を活用した地域課題の解決方法を提案。若者とシニア人材の活躍促進に寄与する内容です。

日本総合研究所が新たに設立した『子どもの権利とビジネス研究会』の活動が、本日から始動。子どもの権利尊重を背景に、企業の取り組みを促進する内容を紹介します。

大阪府内で脱炭素意識を高める新たなプロジェクトが始まります。エコラベルとカーボンフットプリントで買い物行動を変革し、持続可能な未来を築く試みを紹介します。

株式会社日本総合研究所と三井住友銀行が共同で開発した電力市場価格予測サービスが2024年11月から提供開始。各種要因を元にした精緻なシミュレーションが可能です。

大阪府が主催する脱炭素行動をテーマにした「減CO2ミッション」コンテストの受賞作品が発表されました。各作品の評価にも注目です。

株式会社日本総合研究所が大阪府内の小学校にエコラベル学習キットを配布。脱炭素に向けた学びを支援する新プロジェクトが始まりました。

2024年11月、武蔵野美術大学で「ICHIGAYA INNOVATION DAYS」が開催されます。デザインを通じた社会価値共創を探る二日間にご期待ください。

東京理科大学と株式会社日本総合研究所が提携し、野田キャンパスの談話室に『日本総研PLAZA』のネーミングライツが付きました。学生の学びを支える場所として活用されます。

日本総合研究所が実施した子どもESGレポート2024が発表され、子どもの権利と企業の関係性について分析されています。少子化が進む日本での意味を解説します。

日本デジタルヘルス・アライアンスと米国DTAがデジタル治療の普及を目指し、国際的な協働を開始しました。2030年に向けた医療体制の構築を目指す取り組みをご紹介します。

長野県野沢温泉村にて、公共ライドシェアの実証実験を2024年11月から開始します。地域住民と観光客の移動手段を探る試みです。

「EV電池スマートユース協議会」が設立され、EV電池の循環利用を推進するための取り組みが始まりました。新しい経済システムの実現が期待されています。

企業におけるデジタルヘルスサービスの利活用状況を調査した結果、産業医の8割以上が健康経営に貢献が期待できると回答。具体的な導入状況や今後の展望についてまとめました。

発達障がいを持つ人々の能力を引き出すために、複数の企業が参加する「ニューロダイバーシティマネジメント研究会」が設立されました。

日本総研、京都大学、京大オリジナルが推進するカーボンサイクル素材産業モデルの構築が始まりました。地域のバイオマスを活用し、持続可能な循環型社会を目指します。

令和6年度地域医療基盤総合推進事業が開始。救急医療の適正化に向けた遠隔医療の活用を探る調査研究が行われます。

ディープテックスタートアップを支援するTokyoTCPのオンライン審査会が2024年9月30日に開催。視聴者募集の詳細をお伝えします。

日本総合研究所が発表した「未来社会価値研究所報」では、2050年の日本に向けた社会の価値観についての研究結果がまとめられています。

日本総研の調査によると、EV電池の国内サーキュラーエコノミーは2030年に6000億円、2050年には約8兆円に達する見込みです。

日本総合研究所が、引き取り手のない遺体の取り扱いに関する調査を行い、地方自治体の課題を解決する取り組みを紹介。

日本総研が次世代型宇宙港プロジェクトに参加し、高頻度宇宙輸送サービスを実現へ向けた取り組みを紹介します。

日本総合研究所が実施する障害者福祉推進事業の概要と目的について詳しく解説。支援機器の普及促進に向けた調査研究の重要性もご紹介します。

日本総合研究所とメッシュワークが共同開発した人類学を活用したコンサルティングモデルについてお伝えします。この新しいアプローチが企業の戦略をどのように変えるのか探ってみましょう。

日本総合研究所が令和6年度の老人保健健康増進等事業を始動。14の調査研究を通じて介護現場の質向上を目指します。

「チャレンジ・カーボンニュートラル・コンソーシアム(CCNC)」は、2024年度の活動を本格的に開始。生活者の脱炭素意識向上と行動変容を促し、企業の脱炭素化を加速させる取り組みを推進します。大阪府との連携や実証実験の拡大により、脱炭素社会の実現に向けた取り組みが加速していくことが期待されます。

日本総研が新たに始めた無償サステナビリティ教育プログラム。高等学校や大学生を対象に、実践的な知識を養う機会を提供。

日本総研のエコシステムデザイン支援プログラムが新たな領域を追加し、応募期間も延長。企業の新たな挑戦を支援します。

日本総研が無償で提供するエコシステムデザイン支援プログラムについて、背景や支援内容を詳細に解説します。

【リンクについて】

リンクフリーです。

日本総合研究所とメッシュワークが共同開発した新しい未来洞察プログラム「リビング・フューチャーズ」が始動。テクノロジーと人間社会の関係を深く理解する手法を提案!