慶應義塾の会社情報・ニュース・クチコミ・評判

- 法人番号

- 4010405001654

- 法人名

- 慶應義塾

- 法人名ふりがな

- けいおうぎじゅく

- 法人名英語

- -

- 本店所在地

- 〒1080073 東京都港区三田2丁目15番45号

- 代表者名

- 理事長 伊藤 公平

- 資本金

- -

- 従業員数

- -

- 企業規模詳細

- -

- 設立年月日

- 1907-06-13

- 創業年

- -

- 全省庁統一規格

-

資格の種類 資格等級 営業品目 役務の提供等 A 調査・研究,情報処理,ソフトウェア開発 物品の買受け A その他 - 事業概要

- -

- 企業ホームページ

- -

最近のクチコミ

まだクチコミはありません。

クチコミを投稿する

関連ニュース

慶應義塾大学の研究チームが、放線菌が生産する新たな代謝物を発見しました。この研究成果は医療やエネルギー分野でも期待されています。

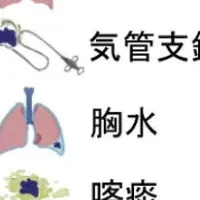

慶應義塾大学の研究チームが肺がんオルガノイドを用いて抗がん剤による再発の原因を特定。新たな治療法の可能性も示唆されています。

慶應義塾大学が主催する第50回小泉信三賞全国高校生小論文コンテストが開催されます。参加者を募集中です。

慶應義塾大学の研究グループがシリコンとアルミニウムを用いて、プラチナを超えるスピントロニクス材料を発表。持続可能な技術の開発に寄与する可能性が示されました。

慶應義塾大学アート・センター主催による特別展が開催されます。戦前日本の作品と現代美術のコレクションが揃い、入場は無料です。

慶應義塾大学が一般社団法人と協力し、NFT技術を利用した熟成日本酒のオークションシステムを開発しました。新たな日本酒文化の創造に期待が寄せられています。

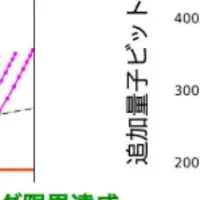

慶應義塾大学の研究チームが開発した新しい量子測定アルゴリズムが、量子コンピュータの実用化に寄与することが期待されています。

慶應義塾大学医学部の研究グループが小細胞肺癌に対する新たな治療法の可能性を発表。IGF-1に依存する癌細胞の特性を解明し、阻害剤の有効性を確認しました。

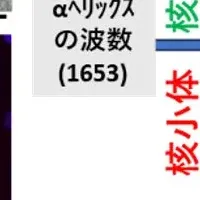

慶應義塾大学が新たに開発した、免疫グロブリンG(IgG)の変性度を色で判定する技術について解説します。品質管理に期待が寄せられています。

慶應義塾大学の研究チームが、百寿者の認知特性とアルツハイマー病の違いを明らかにしました。加齢に伴う認知機能低下との関係にも注目です。

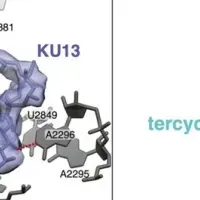

新たな研究成果により、投げ縄ペプチド「RES-701」がETB受容体にどのように結合し、創薬に寄与するかが解明されました。

慶應義塾大学が次世代AIデータセンター向けの超高速プラスチック光ファイバを開発。通信性能の革新とコスト削減が期待されます。

慶應義塾大学がエア・ウォーターと共同で、極細内視鏡の開発に成功。新技術が医療現場に与える影響とは?

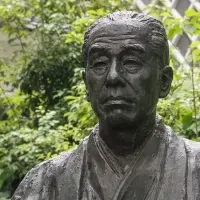

慶應義塾で開催される「福澤先生ウェーランド経済書講述記念講演会」。福澤の思想を今一度考え、未来を見据える貴重な機会です。

慶應義塾大学の研究チームが、肝細胞の機能を保ちながら効率的に増殖できるオルガノイドを開発。再生医療への可能性を示しました。

慶應義塾大学矢上キャンパスに新たに開設されたYagami Innovation Laboratoryについて詳しく解説します。未来のイノベーションの拠点です。

慶應義塾大学の研究がポストコロナにおけるデジタル技術が就業者に与える影響を明らかに。テレワークや生成AIの動向に注目した調査結果を報告。

慶應義塾大学が2025年国際博覧会で展示する循環型ものづくりシステム「双鶴」。3Dプリンタとロボットで生み出す未来の製造方法に迫ります。

江戸時代の浮世絵師、歌麿と写楽に注目した展覧会が慶應義塾で開催されます。コレクションの貴重な版画も展示!

慶應義塾を含む研究チームが、ガラス器具から漏れる亜鉛が受精卵に与える影響を特定。体外受精の改善に期待が高まる。

慶應義塾大学のYouTubeプロジェクト「ガクモンノススメ」の最終回が公開され、早慶のトップがAI時代の学びについて語ります。

東京都内の大学が協力して、誰もが安心して過ごせる居場所を地域にどう作るかを解説したハンドブックを発表。地域貢献が期待されます。

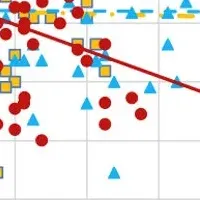

慶應義塾大学が量子機械学習による農産物の異常検知技術を開発しました。少量データで高精度を実現し、次世代の品質検査に貢献します。

慶應義塾大学病院が、iPS細胞を活用した脊髄損傷の再生医療に関する臨床研究の経過観察を完了。今後の手続きについても説明。

慶應義塾大学の研究が示唆する30年の健康変遷と、平均寿命延長の背後にある課題とは?地域差や健康でない期間の長期化に迫る。

慶應義塾大学とSpaceBDが連携し、宇宙ビジネスに特化した人材育成プログラム「UNIVERSE UNIVERSITY」をスタート。新たな価値を創出する未来のリーダーを養成します。

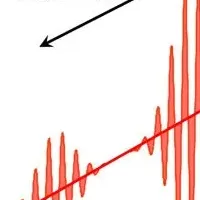

慶應義塾大学らの研究が光ポンププローブ法を用いた新たな磁化ノイズ測定手法を提案。量子化の観測が実現し、量子情報デバイス技術の発展に寄与する可能性を示しました。

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスが環境省の『自然共生サイト』に認定され、生物多様性の保全が評価されました。

慶應義塾体育会が3月15日に横浜市日吉で「第18回桜スポーツフェスタ2025」を開催します。地域と学生の交流を深める行事です。

慶應義塾大学の研究チームが、難治性卵巣癌に対する新たな治療戦略を発見しました。mTOR阻害薬の効果が期待されています。

慶應義塾大学の研究によると、編み物のカール現象のメカニズムが明らかになりました。この成果は産業応用にも期待が寄せられています。

慶應義塾大学の研究により、聴力低下と認知症リスクの相関関係が明らかになりました。補聴器の重要性が際立つ結果となっています。

慶應義塾大学の研究チームが新しい糖修飾法を用いて、肺非結核性抗酸菌症に対する治療薬候補を発見。薬剤耐性菌に対抗する新たな希望です。

慶應義塾大学と野村不動産の共同研究で、床空調システム「床快full空調」の健康効果が確認されました。夏季や冬季における調査結果が示す改善点とは?

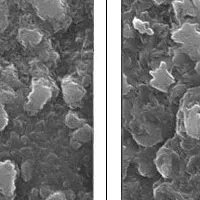

慶應義塾大学の研究チームが難分解性ポリウレタンを分解する微生物を新たに発見しました。この成果はリサイクルの可能性を広げます。

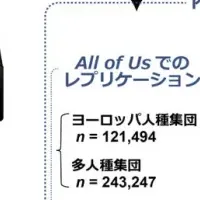

COVID-19ワクチン接種者の遺伝子解析から、免疫獲得に関わる重要な遺伝子が発見されました。未来のワクチン戦略に寄与する可能性を秘めています。

慶應義塾大学イノベーション推進本部が特許庁主催のIP BASE AWARDでグランプリ受賞。社会課題解決に貢献する取り組みが評価されました。

慶應義塾大学の研究チームが涙道に存在するM細胞がアレルギーに与える影響を解明。新たな治療法の可能性も示しています。

慶應義塾大学がRNAとタンパク質から生まれる凝縮体を再現する新たなRNA粗視化モデルを発表。生命現象研究に貢献する成果。

慶應義塾大学が鎌倉の土壌から、ポリプロピレンを分解する微生物を発見。さらなるプラスチック分解能力も明らかに。

慶應義塾大学などが連携し、アートを通じて市民の防災意識を高める新しいプログラムが始まります。楽しみながら学ぶ防災活動に期待が寄せられています。

慶應義塾大学が生分解性プラスチックを数日で分解できる微生物を発見。環境負担軽減に向けた重要な成果。詳細をお届けします。

慶應義塾大学の研究チームが自動運転車のセンサーに関する脆弱性を発見。これにより安全性向上に向けた新たな課題が明らかに!

慶應義塾大学の研究チームが、キエーロ内の生ごみ分解にかかわる微生物を明らかにしました。この成果は新たな生ごみ処理技術に期待が寄せられています。

慶應義塾大学と理化学研究所が共同で金星大気の解析に新たな手法を導入し、重要な運動メカニズムを発見しました。

慶應義塾大学が2025年3月に、スポーツによる持続可能な社会の実現をテーマにしたシンポジウムを開催決定。参加は無料で事前申込が必要です。

慶應義塾大学DMCが第13回シンポジウムを開催。デジタル知の深化と共有をテーマに、参加者を募集中です。無料でオンライン参加も可能。

慶應義塾大学の研究チームが、食道癌の予後を手術前の血液検査で予測できる技術を発見。患者に最適な治療法の提案に期待が寄せられています。

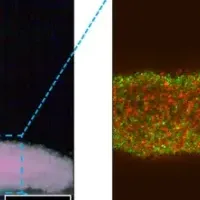

慶應義塾大学の研究チームが、人工細胞を用いて新しい形状の人工組織をファイバー状に成形する技術を発表しました。これにより、組織の制御能力が飛躍的に向上します。

慶應義塾大学と名古屋工業大学が共同研究した治療製剤「RV-001」が、視覚再生の可能性を示す治験を開始。画期的な成果に期待が高まる。

徳島県海陽町と慶應義塾大学大学院が包括協定を結び、過疎地域の持続可能な未来を創る取り組みが始まります。

慶應義塾大学の研究が、働く中高年世代のBMIの増加傾向を明らかにしました。体重や食習慣の変化が指摘されています。

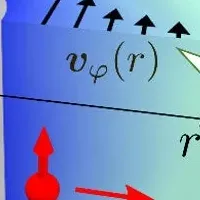

慶應義塾大学の研究グループが、新たな磁気流生成メカニズムを発見しました。この発見はスピントロニクス分野に大きな影響を与えると期待されています。

慶應義塾ミュージアムで開催される展覧会では、著名学者小松茂美の貴重な書物コレクションを紹介。古典籍の魅力を存分に楽しめます。

慶應義塾大学アート・センターで開催されるアート・アーカイヴ資料展XXVIIでは、瀧口修造と荒川修作の書簡を通じてアートのダイナミズムに迫ります。

新たな研究によると、75歳超の高齢者にも胃がん術後の補助化学療法が効果的であることが示されました。延命効果が期待される理由を解説します。

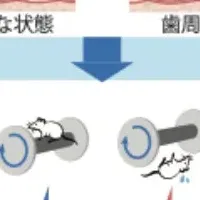

慶應義塾などの共同研究チームが、歯周炎が老化を促進し各臓器にフレイルを招く可能性を発表しました。特に高齢者医療の重要性が示唆されています。

慶應義塾大学の研究チームが、ナノ粒子を使った新しいがん免疫療法を開発!T細胞を活性化し、がんに立ち向かう新たな道を探ります。

慶應義塾大学の研究チームが、低コストかつ高安定性の抗体精製法を開発。従来の技術に代わる革新的なアプローチが注目される。

慶應義塾大学アート・センターが新たに博物館法に基づく登録博物館として認証され、学際的な芸術研究の場が広がります。

慶應義塾大学の研究によると、コロナ禍で金銭的格差は抑えられたが、ウェルビーイングの格差が拡大。非金銭的側面への政策対応が求められる。

慶應義塾ミュージアム・コモンズで新展覧会「ふとした点景」がドキュメンタリー映画作家・岡崎和郎の作品を中心に開幕します!

慶應義塾大学が開発した新しい患者報告アウトカムシステムが循環器外来での医療提供に革命をもたらす。患者の声を反映した医療の未来を探る。

慶應義塾大学が水疱性角膜症に対するiPS細胞由来の新しい治療法を臨床研究で実施。画期的な医療の進展が期待されます。

慶應義塾の研究チームが、内在性HHV-6Bが全身性エリテマトーデスや肺胞蛋白症に与える影響を発見。これにより、自己免疫疾患の新たな理解が進むことが期待される。

慶應義塾大学の研究によって、腸内細菌が慢性閉塞性肺疾患にどのように関与しているかが明らかにされました。食物繊維摂取の重要性についても触れています。

慶應義塾と三井住友銀行が産学連携協力のための協定を締結。独創的な研究開発やスタートアップ支援を共同で推進していく。

慶應義塾大学の研究チームがiPS細胞から運動ニューロンを誘導する新しい方法を開発。ALS研究に革新をもたらす。

慶應義塾福澤研究センターで2025年に新収した資料を展示するイベントが開催されます。貴重な資料の数々をぜひご覧ください。

慶應義塾大学の研究グループが、社会的孤独が動脈硬化を促進する新メカニズムを発見。オキシトシンの重要な役割が明らかになり、治療標的の可能性も示唆されました。

慶應義塾大学の研究グループが、収縮力を保った心不全の新しい治療法を開発。心筋細胞への再生医療の可能性を探ります。

慶應義塾大学などの研究チームが、ALS患者由来のiPS細胞を用いた新しい血液脳関門モデルを開発。バリア機能の異常が治療法への道を開く可能性を示しました。

慶應義塾大学と東京科学大学の共同研究により、タンパク質のN末端に機能性分子を簡便に結合する手法が開発されました。創薬や生命科学に貢献する新技術です。

慶應義塾大学が「情報的健康」をテーマにした国際シンポジウムを開催。デジタル空間における情報の摂取方法を探求します。

慶應義塾大学が開発した新技術により、細胞の老化が標識物質なしで可視化可能に。老化研究の進展に期待が寄せられています。

慶應義塾大学と富士フイルム社が協力し、エラー耐性量子コンピュータ向けの新たなワークフローを開発した。特に大分子の計算に焦点を当てたこの成果は、国際的な学術誌に掲載され、注目を集めている。

慶應義塾大学が開発した遠隔自動火薬装填システムが実用化に成功。生産性向上に向けた技術進展に期待が高まる。

慶應義塾大学主催の第49回小泉信三賞 全国高校生小論文コンテストの受賞者が決まり、授賞式は2025年1月10日に開催されます。

慶應義塾の先端科学技術研究センターが主催する「KEIO TECHNO-MALL 2024」が12月13日に開催されます。最新技術に触れるチャンスです。

慶應義塾と国際共同研究グループが、脂質代謝を解析する新たなプログラムMS-DIAL 5を開発しました。この成果は科学雑誌に発表されました。

慶應義塾大学が世界初のNK細胞リンパ腫マウスモデルを開発。これが難治性の病気の研究や新たな治療法に貢献。

慶應義塾大学の研究チームが生分解性を持つプラスチック添加剤P-Lifeに適した分解菌を発見しました。プラスチック問題への新たな解決策が見えてきました。

2024年12月6日に成田空港で慶應義塾大学とNAA、JALが連携した初の地震防災演習を実施。空港従業員の初動対応を強化します。

慶應義塾大学医療チームが、認知症スクリーニングに革命をもたらす新方法を開発。簡単に施行できる技術の可能性を探ります。

慶應義塾大学らの研究で、日本陸連公認マラソン大会における心停止発生状況が明らかに。年齢層別、特に60歳以上の男性の心停止リスクの高さが示唆され、事前検査の重要性が強調されています。

慶應義塾大学医学部が開発したAIを活用した尿検査で、膵臓がんの早期発見に成功。従来の血液検査よりも高精度で、早期発見・治療につながる画期的な成果が期待されています。Lancetの姉妹紙に掲載されたこの研究成果は、がん医療の未来を大きく変える可能性を秘めています。

慶應義塾大学スポーツ医学研究センターが12月8日に開催する公開講座「スポーツ医学で進化するアスリート支援〜フェンシング日本躍進の秘密〜」についてご紹介します。ジェンダー問題、2025年世界陸上、そして日本フェンシング界の躍進の裏側にある科学的アプローチに迫ります。

慶應義塾大学、東京大学などの研究グループが、シリコンフォトニクス技術を用いて、特殊な光ビーム「光スキルミオンビーム」の生成に成功しました。この技術は、外乱に強い次世代光通信技術や、新たな光計測技術への展開が期待されています。

慶應義塾大学を中心とした研究グループが、高齢者の心理社会的課題解決に向けた画期的な研究成果を発表。リアリスト評価を用いた分析で、課題解決の有効なアプローチと、その実現に必要な資源を明らかにしました。高齢化社会における重要な知見です。

慶應義塾と森ビルが共同で、働く人の心身の健康増進を目的としたデータベース構築プロジェクトを開始しました。オフィスワーカーの健康情報や生活習慣などを長期的に収集し、健康増進に関する提言や新たなヘルスケアサービス創出につなげます。少子高齢化やデジタル化による変化への対応策として注目されます。

慶應義塾大学らの研究チームが、大脳白質病変の容積とGFAP遺伝子の変異の関係を明らかにしました。この研究は、約9,500人の脳MRI検査とゲノム情報に基づいており、アジア人における認知症発症のメカニズム解明に貢献する可能性があります。

慶應義塾ミュージアム・コモンズ展覧会KeMCo新春展2025「へびの憩う空き地」展が、2025年1月9日から2月7日まで開催されます。巳年の干支であるヘビをテーマに、慶應義塾のキャンパスで文化財を巡る活動を行う部門が、貴重な資料や作品を展示します。神聖な生き物としてのヘビ、そしてそのイメージが投影された美術作品を通して、ヘビの持つ多面的で魅力的な側面を探求する展覧会です。

慶應義塾大学医学部が開発した、力触覚技術を搭載した鑷子型デバイスは、脳腫瘍手術の安全性を向上させ、術中の組織判別を可能にする画期的な技術です。動物実験でその有効性が実証され、今後、脳神経外科手術の精度向上に大きく貢献すると期待されています。

慶應義塾大学の研究チームが、スマートフォンを使用したジャンプ高の測定法を開発。これにより、アスリートのパフォーマンス評価がより正確に行えるようになります。

早稲田大学と慶應義塾大学が図書館サービスを強化。新たに大学院生向けの貸出サービスが開始され、相互利用が促進されます。

慶應義塾大学の研究チームが膵がんの悪性転化メカニズムを明らかにしました。新たな治療法の確立に期待が寄せられます。

慶應義塾と新潟大学の共同研究により、運動ニューロンの制御因子Quaking5が明らかに。今後の治療法開発に期待が寄せられています。

慶應義塾大学が最新の汗乳酸センサを用いた心疾患患者向け運動評価法を開発。心肺運動負荷試験の成果も紹介します。

慶應義塾の研究者がダイヤモンド結晶中のポーラロン準粒子を発見し、量子センシング技術の革新を促す可能性が示されました。

慶應義塾大学が進行期乳房外パジェット病を対象とした新しい内分泌療法の治験を2024年8月から国内7施設で実施します。

慶應義塾大学が提供する新たな講座では、地域活性や海外事例を学びながら社会課題解決を目指します。

慶應義塾大学は、固形がん治療において新たなCAR-T細胞の開発に成功。疲弊化を回避するメカニズムの解明にも期待が寄せられます。

慶應義塾大学の研究グループが腸上皮バリアの破綻がIgA腎症と関係することを新たに発見しました。リーキーガットが原因との実証が特に注目されます。

慶應義塾大学の研究チームが発見したクロム窒化物を用いた高速相変化メモリの特性が注目されています。環境にも配慮した革新的な技術です。

慶應義塾大学が実施した調査によると、ポストコロナのデジタル技術は働き方や生活に影響を与える一方、受け入れには課題があることが明らかになりました。

慶應義塾ミュージアムにて「Land-scape」展覧会が開催。古代から現代までの風景の変遷を七つのテーマで楽しめます。

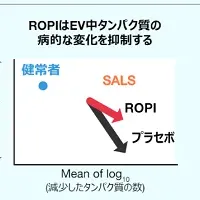

慶應義塾大学の研究チームが、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者の体液由来細胞外小胞を調査し、新たな治療法の可能性を発見しました。この結果は、今後の治療戦略に大きな影響を与えるでしょう。

慶應義塾大学病院は、患者ニーズの多様化に対応するため、医学的根拠に基づいた5つの新たな自由診療を開始しました。高度な医療技術と質の高いサービスで、患者さんのQOL向上を目指します。

慶應義塾大学が主催する「慶應オンラインラジオ体操2024夏」が、8月1日から5日間開催されます。早朝運動プログラム、SDGs関連ミニ講座、プレゼント応募企画など、盛りだくさんの内容で、夏休み中の運動不足解消をサポートします。

慶應義塾大学が、ブレイン・テック製品の開発・販売や事業利用における倫理的なガイドラインをまとめた「ブレイン・テック ガイドブック vol.2」を公開しました。安全で倫理的なブレイン・テックの活用に向けた取り組みが注目されています。

慶應義塾大学は、フォースタートアップスとの連携によりスタートアップ支援の新たなプラットフォームを構築する。これにより、大学発スタートアップの成長を目指します。

【リンクについて】

リンクフリーです。

慶應義塾大学は三菱ケミカルとの連携により、2025年春から新しい寄附講座を開始します。先端科学技術を学び、社会課題解決に向けた人材育成を目指します。