国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の会社情報・ニュース・クチコミ・評判

- 法人番号

- 2020005008480

- 法人名

- 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

- 法人名ふりがな

- -

- 法人名英語

- -

- 本店所在地

- 〒2120014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番

- 代表者名

- 理事長 斎藤 保

- 資本金

- -

- 従業員数

- 1100人

- 企業規模詳細

- 1000 500

- 設立年月日

- -

- 創業年

- -

- 全省庁統一規格

- -

- 事業概要

- -

- 企業ホームページ

- -

最近のクチコミ

まだクチコミはありません。

クチコミを投稿する

関連ニュース

北里大学と大阪公立大学が開発した鉄触媒が、シリコーン硬化の新展開を生む。レアメタルに依存しない技術で、持続可能な産業基盤を構築へ。

株式会社ノベルクリスタルテクノロジーが開発した新しい結晶育成法「DG法」は、貴金属を使用せずにコストを大幅に削減可能です。将来のパワーデバイス市場に向けた期待が高まっています。

新潟県柏崎市に、国内初のブルー水素と青アンモニア製造設備が開所されました。2050年のカーボンニュートラルへ向けた重要な一歩です。

NEDOが日本気象協会、産総研と連携し、日射量予測の“大外し”を減少させる新技術を開発。これにより再生可能エネルギーの導入拡大が期待されます。

「NEDO Challenge for BLUE ECONOMY」がタコヤキを応募者とし海洋産業を支援。懸賞金約4億円で新技術を募集。

NEDOと静岡市が協力協定を締結し、エネルギー・環境問題の技術開発支援に取り組む。地域特性を活かした未来の研究開発拠点化が期待される。

NEDOと北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)は、産学連携の強化を図る覚書を締結しました。研究者と企業のマッチング支援やスタートアップ支援を通じて、地域のイノベーション創出に寄与します。

NEDOが発表した報告書により、ASEANとインドにおけるカーボンニュートラル政策の動向と日本企業の進出機会が明らかに。再生可能エネルギーを活用した新たな市場が期待される。

川崎重工と他2社が世界初の舶用水素エンジン陸上運転に成功。温室効果ガス削減へ向けた新たなイノベーションが期待されています。

NEDOが量子コンピュータの開発環境を無償提供します。技術者や研究者が集まり、社会問題解決を目指すコンペティションが開催されます。

日本の経済安全保障強化の一環として、小型無人機の自律制御技術の開発がNEDOによってスタート。さまざまな用途での活用が期待されます。

経済産業省とNEDOが推進する「GENIAC-PRIZE」の受賞者が発表され、生成AIの安全性に向けた技術開発が進行中です。

ヤマハロボティクスが「CEATEC AWARD 2025」でイノベーション部門賞を受賞しました。環境配慮型チップ技術の成果が評価され、AIの進化に貢献することが期待されています。

NEDOは無人機が成層圏を長期航行するための動力源を開発中。海洋状況把握技術の進展に寄与します。

NEDOが新たに開始するデジタルライフライン整備事業の詳細や目的を探ります。各地域でのデジタルインフラの導入促進に注目です。

NEDOが世界初の廃小型家電無人選別システムを実証。AIを用いた効率的なリサイクルの未来が開かれます。

新たなヒューマノイドロボットが人間に匹敵する運動性能を実現。今後の発展に期待が高まります。

新たに採択された3件の次世代型太陽電池実証事業について、最新の技術開発と日本の再生可能エネルギー競争力強化に向けた取り組みを紹介します。

NEDOが24件の研究開発テーマを採択し、太陽光発電の導入拡大に向けた新技術開発を推進します。2050年カーボンニュートラルを目指す取り組みが始まります。

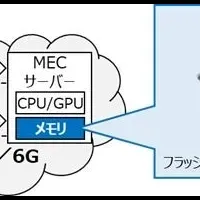

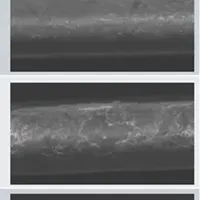

東レエンジニアリングが開発した極薄チップの実装技術が先端半導体分野における新たな可能性を拓きます。省電力で高性能な情報通信システムの実現に期待が寄せられています。

オーク製作所が開発したダイレクト露光装置が半導体製造の新たな技術革新を実現。高解像度、位置合わせ精度の向上で省エネ化に貢献します。

SyntheticGestaltが開発した「SG4D10B」は、創薬や新素材開発の効率を革新します。膨大なデータから生まれた高精度なAIが期待されています。

2025年の大学発ベンチャー表彰受賞者が決定。研究開発を基に創業した注目の6社が選ばれ、支援した大学や企業も評価された。この表彰から、日本のイノベーションの未来が見えてくる。

キオクシアがポスト5Gに対応した5TB・64GB/sのフラッシュメモリモジュールを試作。AIやIoTへの応用が期待されるこの技術の詳細を紹介します。

日本の産業の生産性向上に向けたロボティクス分野における生成AI基盤モデルの開発が新たに開始されます。

NEDOが「バイオものづくり革命推進事業」で新たに5件の研究開発を採択。持続可能な製品づくりに向けた取り組みを紹介。

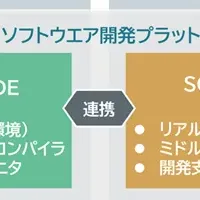

NEDOが新たに着手するロボットソフトウェア開発基盤構築事業が、生産性向上へ貢献する可能性に注目が集まっています。

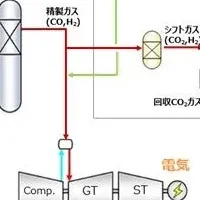

NEDOと大崎クールジェンが、CO2分離・回収型IGCCの新しい技術実証試験を2025年に開始。再生可能エネルギーの導入拡大に伴う電力系統への対応を強化します。

NEDOが新たに選定した18社のディープテックスタートアップ。革新技術で社会課題に立ち向かう、期待の未来がここに。

2025年9月22日から25日、大阪・関西万博にて水素エネルギーを学び、楽しめる「水素パーク!!」が開催されます。

2025年8月26日にベルサール虎ノ門で、NEDO主催の「NEP Pitch -2024躍進ファイナル」が開催されます。24社のスタートアップのピッチを楽しむチャンスです。

大王製紙がセルロースナノファイバー複合樹脂「ELLEX-R67」の商用生産を開始。軽量で強靭な新素材が自動車や家電に広がる可能性を秘めています。

NEDOが新たに再生可能エネルギー技術の研究開発に着手。フレキシビリティ技術を通じて電力系統の課題解決を目指します。

NEDOとJSTが選定した2025年度の大学発ベンチャー表彰ノミネート企業6社を紹介。これからの技術革新に期待がかかる注目の取り組みを探ります。

横浜国立大学に設置された新しい植物バイオ研究拠点が、タンパク質生産を革新。持続可能な新産業の誕生に期待が寄せられています。

東北大学とアイシンが開発したCMOS/スピントロニクス融合のAI半導体がエッジ領域に革命を起こします。大幅な省エネと短縮された起動時間、その成果に迫ります。

千代田化工建設が植物を使ったヒトⅡ型コラーゲンの生産技術を開発。この技術の幅広い応用やその意義について詳しく紹介します。

千葉県茂原市に設立されたバイオファウンドリが、培養条件の最適化により生産性を3倍に向上させたニュースをお届けします。これにより、日本のバイオ産業が新たな段階へと進化しています。

NEDOが発行した「Innovation Outlook」では、国内外の技術や政策動向に基づき、日本のフロンティア領域を特定。今後のイノベーション促進を目指す取り組みが紹介されています。

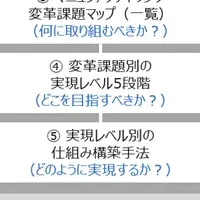

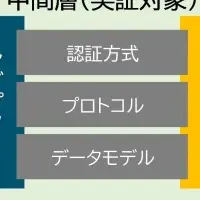

ウラノス・エコシステムを実現するためのデータ連携システム構築事業が始まりました。業界のニーズを反映した新たな取り組みです。

インド初、電源用計器用変圧器を用いたマイクロ変電所の実証運転が開始されました。脱炭素を目指すこの取り組みの詳細に迫ります。

2025年9月、ディープテックをテーマにしたGlobal Startup EXPOが大阪で開催され、多様なスタートアップと投資家が集結します。

NEDOが次世代航空機開発向けCFRP高レート生産技術の研究を始動。軽量化やCO2削減への貢献が期待されています。

大同メタル工業が世界初の風車向けすべり軸受用試験機を運用開始。洋上風力発電の信頼性向上に寄与し、発電コスト低減が期待される。詳細をお届けします。

NEDOが2040年以降を見据え、新たなフロンティア領域での研究開発を推進。極限マテリアルや天然水素の活用が期待されています。

NEDOの新プログラムがスタート!衛星データを活用した農林水産業の革新を目指す者に、最大5000万円の懸賞金が贈られます。

東京大学などの研究チームが、海洋で分解する釣り糸の存在を確認。これにより海洋汚染の改善に向けた新たな一歩が踏み出されました。

NEDOが新たに公開した「スマートマニュファクチャリング構築ガイドライン(第2版)」は、製造業のデジタル化を支援し、競争力強化を図ります。

海洋プラスチック問題を解決するための新しい国際規格ISO16636:2025が発行されました。実環境での生分解性を簡易に評価する方法を知ろう。

日本の経済安全保障を強化するため、NEDOが新たに始動した金属積層造形技術の開発プログラムに迫る。未来の産業に期待が高まるその展望とは?

生成AIのさらなる発展を目指したコンテスト「GENIAC-PRIZE」が始動。最大約8億円の懸賞金をかけ、社会課題解決を図る挑戦が展開されます。

NTTデータグループが独立行政法人IPAとCatena-Xとのデータ連携実証に成功。安全なデータ流通を実現し、カーボンニュートラル社会へ向けた新たな一歩を踏み出します。

新たな触覚再現技術が、技能教育システムと心拍数共有アプリの両方を実現しました。これにより、職人の技術伝承と社会的交流が革新される未来が広がります。

関西電力が2025年より姫路第二発電所で水素混焼発電の実証を開始。2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みが進行中。

革新的なアンモニア燃料タグボート「魁」が実証航海を完了。温室効果ガスの大幅削減を達成し、海運業界のカーボンニュートラルへ期待が寄せられています。

NEDOが定めた新たな太陽光発電開発戦略2025は、持続可能なエネルギーシステム構築を目指しています。技術開発と導入拡大のための新しい方策について詳しく解説します。

住友ベークライトが非可食バイオマス由来のリグニンを用いた樹脂を量産化し、環境に優しい製品の商業販売を開始しました。

沖縄県内初の国産SAFを使用したフライトが実施され、環境負荷の低い新しい航空の形が注目されています。地域資源の活用に意義を持ち、SAF普及の道を切り拓く取り組みです。

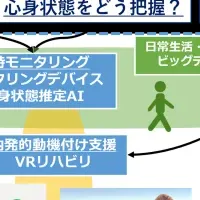

新たに公開された上肢・肩甲骨運動のオープンデータセットが、遠隔リハビリテーション分野においていかに革新をもたらすのか、その意義や未来の展望について探ります。

NEDOと大阪公立大学がスタートアップ支援で協力覚書を締結。革新的なビジネスを生み出す環境作りが進展します。

NEDOと三菱総合研究所が共同で製造業DXのための懸賞コンテストを開始しました。新たな製造ノウハウの構築がテーマです。

3月25日、沖縄県内路線で国産の持続可能航空燃料(SAF)が使用されるフライトが実施されます。食用に適さない植物から作られた燃料が新たな試みの一環です。

東京大学の研究チームが、パワー半導体のスイッチング損失を約5倍拡大できる新しいゲート駆動ICチップを開発。省エネ効果に期待!

日揮、コスモ石油などが国内初の大規模SAF生産設備を完成。環境負荷を軽減する新たな航空燃料の供給が期待されます。

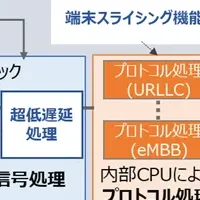

株式会社マグナ・ワイヤレスと大阪大学が共同開発したポスト5Gチップが、通信の遅延を大幅に短縮。2025年度中の製品化を目指し、産業分野での革命が期待されています。

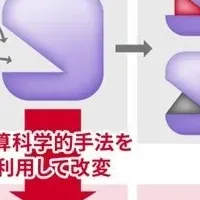

計算科学の力で、L-メントールの高純度生産に成功した新技術を紹介。環境に優しいプロセスの実現を目指します。

NEDOが進める自動配送ロボットプロジェクトの進展や未来の活用例、社会実装に向けた状況を詳しく解説します。

京都マイクロコンピュータがRISC-V対応のリアルタイム開発プラットフォーム「SOLID」を発表し、組み込みソフト開発の効率を高めます。

名古屋大学と豊田合成が開発した世界初の遠隔触診システム。医療現場の新たな可能性を探る国際シンポジウムの詳細をご紹介。

NEDOが量子コンピューターの利活用を促進するため、国内初の事例集を公開。ビジネスの可能性を探る重要な情報が満載です。

ディープテック分野のスタートアップが集結するNEP-Lab 2025が2025年3月3日に東京ミッドタウンで開催されます。多様なビジネスプランが披露されるチャンスです。

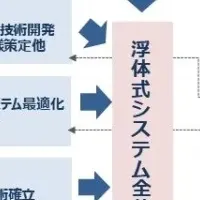

NEDOが浮体式洋上風力の共通基盤開発に取り組み、新たな研究テーマを採択。コスト低減と社会実装を目指します。

NEDOとKDDIは、遠隔操縦者1人がドローン3機を使い、夜間の警備実証に成功。警備業界の人材不足解消に期待がかかります。

東京ビッグサイトで開催されたENEX2025で、NEDO省エネルギー技術開発賞が発表されました。三菱電機の家電技術が最優秀賞に輝きました。

沖縄県で新たに100%バイオマス由来のSAFが生成されました。食用に適さない植物を使用することで、新しい原料を確保し、供給拡大に向けた期待が高まっています。

セルロースナノファイバー(CNF)の安全性評価書が公開され、持続可能な社会への貢献が期待されています。本記事ではその詳細と今後の取り組みを解説します。

NEDOが新たに採択した2つの研究テーマで、廃プラスチックや廃タイヤからの革新的なリサイクル技術の開発に取り組みます。

「NEDO Challenge」第3弾の授賞式が開催され、スケートボーダーの生体信号を用いた新たな技術が注目されました。受賞者の成果に迫ります。

新たに開発されたドローン運用技術が、リモートから現場情報を迅速に把握し、安全を確保する手段として注目を集めています。具体的な実証実験の様子と今後の展望を探ります。

NEDOがディープテック分野のスタートアップ11社を新たに採択し、プログラムの進展を目指します。革新的技術の実用化が期待されます。

NEDOの懸賞金活用型プログラム「NEDO Challenge」の最終選考会が開催され、観覧者を募集します。各分野の著名人が集結し、最新の研究を発表します。

ギガフォトンと早稲田大学が共同で開発した新しいガラス材料加工技術が実用化。これによりデータセンターの性能向上とコスト削減が期待されています。

慶應義塾大学と大林組が共同開発した自動火薬装填システムが、山岳トンネル工事の作業方法を大きく変える!安全性と生産性が向上する新たな技術の全貌を紹介します。

スタートアップ支援機関「Plus」が新たに6機関を加え、支援メニューを拡充。多様な発想を持つスタートアップのさらなる成長を目指します。

NEDO、KDDI、JALの共同実証で、1人の操縦者が全国4地点に配置された5機のドローンを同時運航することに成功しました。高度な運航管理システムと安全対策により、効率的な物流システムの実現に向けた大きな一歩となりました。今後の社会実装に期待が高まります。

2025年3月より、NEDOが新たに立ち上げる「NEDO Challenge, Quantum Computing」が注目されています。社会課題解決に向けた挑戦と懸賞金の詳細を解説します。

最新のCMOS/スピントロニクス技術と大容量MRAMにより、エッジAI向け半導体が従来比10倍以上の電力効率を実現。今後の応用が期待される。

「GENIAC」プロジェクトが新たに生成AIの開発を支援する研究テーマを採択。計算資源の提供を通じて、日本のAI技術の競争力を高める取り組みを解説します。

東北大学、NEC、アイシンが共同開発したAI半導体がCEATEC AWARD 2024のネクストジェネレーション部門で受賞。イノベーション性が高い成果を紹介します。

住友電気工業が米国でのNEDO実証事業により、電力系統のレジリエンスを高める取り組みで「ISGAN Award 2024」を受賞しました。

住友ベークライトが非可食バイオマス由来のリグニンを使用した新たな樹脂「スミタックPL-700シリーズ」を発売。カーボンフットプリントを17%削減し、持続可能な未来へ寄与。

NEDOと横浜国立大学がスタートアップ創出に向けた支援を強化する覚書を締結。神奈川県初の取り組みとして期待が寄せられています。

千代田化工建設が植物を使った新しいタンパク質生産技術を開発中。この技術が医薬品や化粧品に与える影響とは?

NEDOが開発した新しい技術により、ドロップレット内部の微生物を検出と分取が可能になりました。この技術は環境科学に革命をもたらすかもしれません。

NEDOと大崎クールジェンが共同で新たなバイオマス混合ガス化技術の実証試験を開始。H2Oバランスの改善やカーボンリサイクルに期待。未来のエネルギーを探る一歩となります。

新たに発表された洋上風力発電の係留施工ガイドラインは、効率的な設備設置を目指す重要な指針となることが期待されています。

NEDOが新たに着手した次世代型太陽電池実証事業。ペロブスカイト型の技術開発と社会実装を目指し、さまざまなフィールドで実証を進めます。

住友大阪セメントが開発した半たわみ性舗装により、CO2排出量が約58%削減される新技術が実現。持続可能な未来へ向けた先進的な取り組みを紹介します。

日本グリーン電力開発が、食用に適さないココナッツオイルから100%バイオマス由来の航空燃料を製造する技術に成功しました。環境にも優しいこの新技術の詳細を探ります。

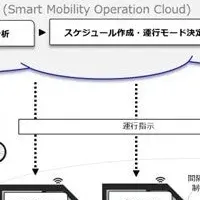

フィリピンのクラークエリアで、AIを活用したスマートモビリティシステムの実証運転が開始され、交通効率の向上と環境負荷の軽減を目指します。

NEDOが17社のディープテックスタートアップを採択し、社会課題解決への新たな挑戦が始まります。大規模かつ革新的な技術の発展に期待が寄せられています。

NEDOとUACJ、東京工業大学が共同開発した「縦型高速双ロール鋳造機」が、アルミニウム資源のリサイクルを革新します。新技術がもたらす循環経済への期待とは?

NEDOが2024年度に国内六つの主要展示会に出展し、エネルギーや環境、バイオテクノロジーなどの先端技術を紹介します。

愛媛県の丸住製紙大江工場が、世界初のISCC-CORSIA認証を取得。持続可能な航空燃料のサプライチェーン構築に貢献。

日立造船と鹿島建設が開発した洋上風力発電の低コスト化技術が、再生可能エネルギーの拡大に貢献。技術的な実現性も確認され、持続可能な未来へ向けた重要な一歩となることが期待されています。

新たな省エネ型エビ養殖システムがベトナムで稼働開始。日本の先進技術を生かし、持続可能な養殖を目指します。

NEDOが新たに生体信号分析のコンペを開催。スケボーを用いた運動モード予測に挑戦し、総額400万円の賞金を用意。詳細は応募サイトへ。

NEDOの新たなプログラムが進行中。重希土フリー磁石と次世代モーターの開発を通じ、日本の技術力を向上させる取り組みが始まります。

経済安全保障を強化するために、高高度無人機を用いた海洋状況把握技術の開発が始まります。成層圏での運航を実現し、海洋の安全を守る先端技術に迫ります。

NEDOが採択した8件の研究開発テーマが、バイオものづくり製品の実装に向けた支援を開始。持続可能な産業基盤の構築が期待される。

NEDOは、経済安全保障を強化するため、AIを活用したサイバー攻撃や量子計算機による暗号化の脅威に対抗する「先進的サイバー防御機能・分析能力強化」の研究開発に着手。サイバー空間の状況把握力と防御力の向上、評価技術の開発、量子情報通信技術の開発を推進します。

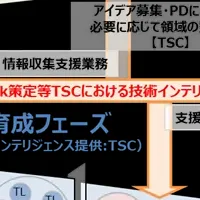

日本の経済安全保障強化に向け、NEDOは「経済安全保障重要技術育成プログラム」の一環として、偽情報の分析技術開発に乗り出す。ディープフェイクを見破る技術や情報源の真偽判定など、総合的な分析システムの構築を目指し、新たな産業創出と国際競争力強化を目指す。

NEDOとJSTは、「大学発ベンチャー表彰2024」の最終ノミネート企業8社を選定しました。大学発ベンチャーの活躍を促進する本表彰は、革新的な技術を持つ企業の成長を支援し、日本の未来を担うイノベーションを加速させます。

株式会社竹中工務店が、カーボンネガティブな地盤改良工法「CUCO(R)-CO2固定地盤改良」を開発しました。CO2排出を約5%削減し、持続可能な社会に貢献します。

イノベーション・ジャパン2022が開催!大学や中小企業の研究成果を発表するビジネスマッチングイベントです。

【リンクについて】

リンクフリーです。

NEDO NEP事業者が集うピッチイベント「NEP-Lab 2026」が2026年3月10日に六本木で開催されます。参加費は無料!